300 万川军出川抗战

300 万川军出川抗战

抗日战争是第二次国共合作下中华民族反对外来侵略、英勇悲壮的民族解放战争。川军出川抗战,虽然仅台儿庄一战就消灭日寇1.2万余人,但在整个抗战中,300万川军将士就有64万多人伤亡,其参战人数之多、牺牲之惨烈居全国之首!川军同全国同胞一起以血肉之躯筑成一道国防长城!中央曾对川军抗战和牺牲的川军将领作过高度评价。四川人民在抗日战争中作出的巨大贡献和牺牲,必将成为四川有史以来最光辉灿烂的一段历史……

成都记忆:300万川军出川抗战

“号外!号外!买号外!7月7日卢沟桥事变,日军借口演习中一军曹失踪,侵入宛平县城,我卢沟桥守军吉星文团当即奋起抗战。抗战爆发了!”

1937年7月8日午后,成都市也突增设许多报摊在各个街口,一个个身着长衫、举止斯文的人,一边将手中报纸的醒目标题展示给过往行人,一边在嘴上大声招呼着;一批赤着双脚,手里扬着报纸的报童,一边奔跑一边急促地叫卖,于是,这种不同寻常的叫卖声,迅速响遍成都的大街小巷……

原来,两小时前,成都《新民报》主编李有伦匆匆从省政府跑回春熙路报社,一上阶沿便气喘吁吁叫道:“卢沟桥昨天打燃了,赶快出号外!”李有伦摊开手中的中央通讯社所发电稿,心急火燎地组版、校样、开印……总计不到40分钟,《抗战爆发了》的号外即出来了。报馆人员全部出动上街叫卖,半小时之后,便撒遍了市区的主要街道。一批报童还甩开光脚板奔跑二十里,把“号外”卖到华阳县、中和场等乡下。“号外”只比巴掌大一点,但它及时传播了石破天惊的新闻,把成都震动了!一群群的人拿着“号外”奔走相告,群情激愤,“打倒日本帝国主义”的口号立刻响遍城乡……

1935年5月后,蒋介石主力部队进入四川,试图吃掉四川省主席刘湘为首的川军。看似“面带憨相”的四川省主席刘湘,其实极懂纵横押阖之术,他想尽办法对抗老蒋,组织武德学友会(即励进会)稳固部属,联络各色反蒋势力。共产党人郭秉毅、张曙时、田一平、罗世文、李一氓等先后到刘湘部工作,对刘湘产生很大影响。主张停止内战、一致对外,这深合刘湘之意。

川军出川

“七七事变”爆发后的第二天,刘湘即电呈蒋介石,同时通电全国,吁请全国总动员,一致抗日。8月7日,刘湘飞赴南京参加国防会议。会上主战、主和方犹豫不决,刘湘慷慨陈词近两小时:“抗战,四川可出兵三十万,供给壮丁五百万,供给粮食若干万石!”会后,代表周恩来、朱德、叶剑英等亲临刘湘寓所访问,赞誉他积极抗战的决心。

他回成都后, 8月25日发布《告川康军民书》,号召四川军民积极抗战:“全国抗战已经发动时期,四川人民所应负担之责任,较其他各省尤为重大!”川军各将领纷纷请缨抗战。

1937年9月5日,成都少城公园内人山人海、战旗飘扬。四川省各界在欢送出川抗敌将士,刘湘、邓锡侯等将领莅会讲话,表示抗战决心。几岁小学生也流着泪水上台致词;四川大学师生赠送16面“抗敌先锋“锦旗和毛巾2000根;妇女会赠手巾250打……

纵队司令唐式遵此时一把推开麦克风,走向台前慷慨陈词,吼声响彻全场。他说:“此行决心为国雪耻,为民族争光,不成功,便成仁,失地不复,誓不回川!”接着,他朗诵了才写不久的一首诗以明其志,诗云:

男儿立志出夔关,

不灭倭奴誓不还。

埋骨何须桑梓地,

人生处处有青山!

打内战时唐式遵被人骂为“唐瘟猪”,但此时的唐司令官悲歌慷慨,颇有“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”之悲壮。少城公园内数万军民被感动得泪如雨下,掌声如雷……

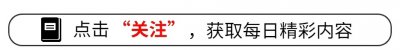

抗战全面爆发后,川军七个集团军,另有一军一师一旅共40余万人,先后开赴抗战前线浴血奋战。此后,四川每年向前方输送青壮年军人,人数居全国之冠。曾任国民政府军政部长的何应钦曾写过《八年抗日之经过》一书,书中记载川军出川人数令人震撼:抗战8年中,四川提供了近300万人(包括西康省及特种部队和军事学校在校学员的10万余人)的兵源充实前线部队,占全国同期实征壮丁1405万余人的五分之—还强!

川军出川

大敌当前,四川广大民众不甘当亡国奴,无数热血青年都是自愿应征参军奔赴前线的。当时也制订有《出征军人家属优抚条例》,有安家费、免征免税、保护军婚等内容。因此,四川各地热血青年踊跃从军的高潮从未间断过,“妻子送郎上战场”、“父母送儿上前方”的事例甚多。如重庆《新华日报》1943年11月21日第3版上所刊文章称:新津县的爱国模范、72岁高龄的高尚奇,十分痛恨日本侵略者,他将4个儿子中的3个先后动员去参军抗日,仅留老三高光田在家做小生意维持一家六口人的生活……

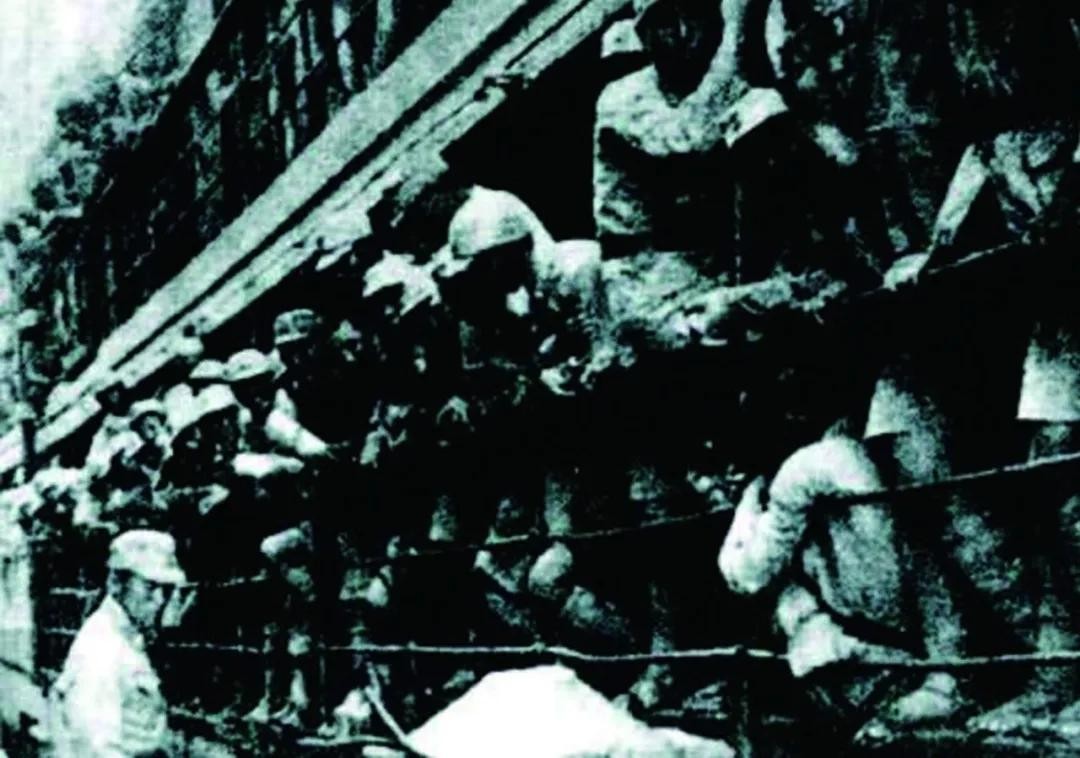

又如曾被誉为“模范父亲”的安县王者成,送其自动请缨出征的儿子王建堂时场景更催人泪下。王者成赠送给儿子的竟是一面“死”字旗!他在臼布旗正中写了个大大的“死”字,同时在左方写道:“国难当头,日寇狰狞。国家兴亡,匹夫有分。本欲服役,奈过年龄。幸吾有子,自觉请缨。赐旗一面,时刻随身。伤时拭血,死后裹身。勇往直前,勿忘本分!”(见《绵阳文史资料选刊》第1 辑)这既是一个父亲对儿子的嘱托,也是千千万万的四川百姓对所有出川抗日军人的嘱托,所体现的是一种民族大义。

安县农民王者成送给儿子的“死”旗 图片来源《江西工人报》2013年04月18日03版

1943年是抗战最艰苦的阶段,国民政府军事委员会令四川在一个月内征4.5万名优秀知识分子当兵,飞往印缅补充远征军。四川无数大、中学学生和公教人员群情激昂“泣请从军”,很快就有四万多人奔赴前线……

1937年10月15日, 刘湘被任命为第七战区司令长官,兼任第二十三集团军总司令,唐式遵为副总司令;邓锡侯为第二十二集团军总司令,孙震为副总司令。省政府秘书长邓汉祥等人,劝多病的刘湘不必亲征,留在四川。刘湘说:“过去打了多年内战,脸面上不怎么光彩,今天为国效命,如何可以在后方苟安?”

带病出征的刘湘,在抗战前线吐血病发,于11月28日转至湖北汉口万国医院。他自知病已不支,曾在纸上含恨书写出“出师未捷身先死,长使英雄泪沾襟”两句杜诗……1938年1月20日,刘湘去世,终年仅48岁。死前他留有遗嘱,语不及私,全是激勉川军将士的话:“抗战到底,始终不渝,即敌军一日不退出国境,川军则一日誓不还乡!”

刘湘这一遗嘱,很长一段时间里在前线川军中每天升旗时,官兵必同声诵读一遍,以示抗战到底的决心!1939年9月19日,成都各界为刘湘举行了极隆重的国葬典礼。刘湘力主抗日、抱病出征的壮举,为他晚年写下最光彩的一笔。

打内战时的川军,很多人是“吊儿郎当双枪将”(破枪加鸦片烟枪),被认为是当时中国“最糟的军队”、“不堪一击“……但就是这样一支部队,却在“抗日救国”感召下,出川后军纪严明,沿途鸡犬不惊,深受各地民众欢迎。抗战八年中,川军担任的前线战场,约占全国十分之二,打了无数恶仗,付出了最惨烈的牺牲!

四川妇女战地服务团出川前的合影

川军出川后,最先抗敌的是川军第43军第26师和川军第20军在淞沪战场的血战。据何聘儒先生回忆:26师装备甚为可怜,“一个连仅有士兵八九十人,只有一挺轻机枪和五六十支步枪。有的枪使用过久,来复线都没有了,还有少数步枪机柄用麻绳系着以防失落,武器之窳劣,可以想象……“日军飞机大炮狂轰滥炸,使我军伤亡惨重,但战士誓与阵地共存亡,前仆后继,毫无惧色。军士”刘芳第二次重伤时还在说:‘为抗日牺牲,死而无憾!’”255 团中校营长,代理团长强兆馥左腿被敌弹打穿、颈部中流弹,仍坚持指挥……该师官兵就是英勇顽强地鏖战了七昼夜,多次击退日军进攻,被誉为参加淞沪抗战的七十多个师中成绩最好的五个师之一。该师付出的代价也极为惨重:全师4个团长,两个阵亡。14个营长,伤亡13个,连、排长共伤亡250余名。每个连留存下来的士兵仅三五人,最多不过八九人……全师四千多人,打到最后仅剩下六百多人!

在内战中恶名在外的20军杨森部,这次也在淞沪抗日前线立下大战功。10月15日, 804团奉命收复失掉的阵地。团长向文彬率部当夜恶战,夺回了阵地,但全团官兵,营长只剩彭焕文1人,连、排长非伤即死,无一幸免,排长剩下4个,士兵只剩120余人!向文彬在“一天中的三小时内,由中校升上校,由上校晋升少将“,被认为是川军临危受命、誓死卫国的突出代表……

122师师长王铭章,奉命驻守滕县,日军主力板垣师团猛攻滕县不下,以重炮飞机猛轰炸毁城墙,王师长亲自指挥巷战,不幸遭机枪扫射壮烈牺牲。王师长殉国后,所部官兵逐屋抵抗,战至最后一人,城内伤兵不愿做俘虏,以手榴弹与冲进来的敌人同归于尽。藤县一役, 122师五千余人几乎全部伤亡,但也消灭日军四千余人。藤县以北的界河、龙山一带布防的131师陈离部也伤亡四五千人。川军的巨大牺牲换得了台儿庄战役的胜利,李宗仁在回忆录中极感慨地说:“如无滕县之固守,焉有台儿庄之大捷!川军以寡敌众,写成川军史上最光辉的一页!”“八年抗战,川军之功,殊不可没!”

在繁多的史料中,广大川军“不把日寇驱出国境,誓不生还”,催人泪下的动人事例举不胜举。抗战八年中,川军为挽救国家危亡与日寇鏖战,牺牲巨大。据何应钦的统计:四川出川将士伤亡人数约为全国抗日军队的五分之一,即阵亡263991人,负伤356267人,失踪26025人,共计64万余人,这又居全国之冠!