「沿边非遗」草原上的天籁之音——蒙古族呼麦歌唱艺术

「沿边非遗」草原上的天籁之音——蒙古族呼麦歌唱艺术

类别:表演艺术;社会实践、仪式、节庆活动

呼麦已经有千年历史,在全世界独一无二。国家非常重视非物质文化遗产的保护,2006年5月20日,蒙古族呼麦经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2009年10月1日,中国蒙古族呼麦成功入选世界非物质文化遗产名录。

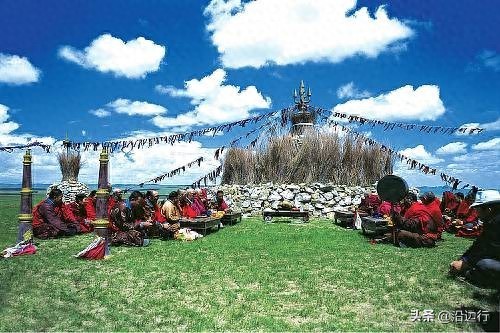

呼麦”,又名“浩林·潮尔”,是蒙古族复音唱法潮尔的高超演唱形式,是一种“喉音”艺术,是蒙古族人创造的一种神奇的歌唱艺术:一个歌手纯粹用自己的发声器官,在同一时间里唱出两个声部。在中国各民族民歌中,它是独一无二的。呼麦主要分布在内蒙古自治区的锡林郭勒、呼伦贝尔草原及呼和浩特市等地区,新疆自治区阿尔泰山一带的蒙古族居住地、蒙古国、俄罗斯图瓦共和国等地区和国家也能听到这种方式的歌唱。作为一种特殊的民间歌唱形式,呼麦是蒙古族人杰出的创造。它传达着蒙古族人民对自然宇宙和世界万物深层的哲学思考和体悟,表达了蒙古民族追求和谐生存发展的理念和健康向上的审美情趣。

天籁之音--蒙古族呼麦

古代蒙古人参加战争,作战前均须高声歌唱潮尔合唱,狩猎成功后也会尽情宣泄,狂热歌舞。在排山倒海般的潮尔声浪中,自然产生出飘渺的泛音效果。显然,蒙古人试图将潮尔合唱艺术的基本要素,巧妙地移植到一人身上。经过长期探索,终于创造出这一奇特的声乐形式。呼麦的产生和发展,乃是蒙古音乐发展进步的产物,在声学规律的认识和掌握方面出现了质的飞跃。探求声音奥秘的道路上,蒙古人终于取得了突破性成就。相传早在13世纪蒙古草原盛行英雄史诗说唱艺术时就已十分盛行了,而据音乐学家们考证,我国诸多古籍中(包括《诗经》)记载的北方草原民族的一种歌唱艺术--“啸”,就是“浩林·潮尔”的原始形态。如此,其历史至少可追溯到2300年以前。此推断如成立,将从人类复音音乐文化发源地这一基本部分改写《世界音乐史》。

呼麦艺术的现状

“呼麦”艺术目前不仅轰动国际乐坛,同时也引起世界各国社会学、人类学、历史学、文化艺术学等专家学者的极大兴趣和普遍关注,更为民族音乐学家、声乐界专家学者高度重视。内蒙古音协名誉主席莫尔吉胡最近撰文云:“浩林潮尔音乐是人类最为古老的具有古代文物价值的音乐遗产,是活的音乐化石,是至今发掘发现的一切人种、民族的音乐遗产中最具有科学探索与认识价值的音乐遗产。

在继承和发展“呼麦”(浩林潮尔)这一蒙古族精美绝伦的文化遗产方面,内蒙古草原远远落后于阿尔泰山麓等其他蒙古族地区,如蒙古国已早把“呼麦”艺术列为“国宝”;俄罗斯图瓦共和国则视“呼麦”为“民族魂”;两国均已把“呼麦”艺术发掘、研究列入国家艺术重点学科,并引入蒙古族声乐教学体系之中。我国中央音乐学院也把“呼麦”艺术列为国家艺术学科重点课题--《世界民族民间音乐》中的重要部分,世界民族音乐学专家陈自明教授亲自牵头主持研究。

世界的音乐遗产--蒙古族呼麦

九十年代以来,内蒙古艺术界有志之士,已通过“请进来”、“走出去”等各种途径学习“呼麦”艺术,并提高较快。其中,斯琴比力格、张昭翔、吉日木图、宝力道、宝力达是佼佼者。他们从九十年代开始,活跃于国内外音乐舞台上,他们的录音录像,多次在国内外各种形式的学术研讨会上播放。2000年东方电影电视学院把“呼麦”艺术引入民族艺术教学之中。

“呼麦”在内蒙古草原已绝迹了100多年,在新疆阿尔泰地区蒙古民族中,也濒临失传。所以,挽救和发掘并发展这一原本是中华民族的文化遗产,是当务之急,具有不可估量的现实意义和深远历史影响。内蒙古自治区是蒙古族人口最多的聚居地区,传承和弘场这一古老神奇而技艺高超蒙古民族声乐艺术,应是责无旁贷之事。