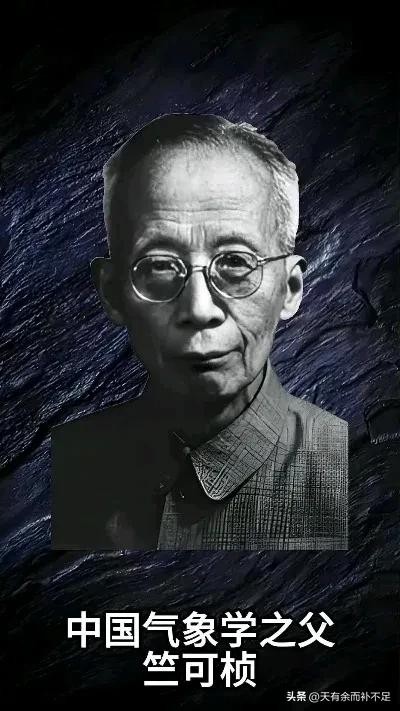

气象学家竺可桢的学习趣事

气象学家竺可桢的学习趣事

史家胡同人文底蕴深厚,早在清雍正年间,朝廷就在胡同西口设立了左翼宗学,至今已有290多年的历史了。1909年,清政府在胡同内设立游美学务处,专门负责管理赴美留学事务,大学问家胡适和著名气象学家竺可桢就是在这里通过严格的考试,开始赴美留学的生涯的。因此可以说史家胡同曾是我国培养高级人才海外深造的重点选拔基地。

竺可桢是我国著名的气象学家,为我国的近代气象科学做出了巨大的贡献。他自幼酷爱学习,年仅5岁就识字过干。父亲见他如此好学,便让他在镇上唯一的小学就读,而后又聘用私塾先生悉心教育。不到两年时间,竺可桢对《三字经》、《神童诗》、《千字文》已经烂熟于心了。这些低幼的读本早已不能满足他对知识的渴求,于是他开始向同学和乡邻借来各种线装书如饥似渴地阅读。

青年竺可桢

一天晚上,哥哥竺可材教竺可桢学写作文。竺可桢写了一篇,自我感觉不好,遂认真重新拟写。写完之后他又觉得还是不够好,又一遍一遍地写起来。直到自己对文章满意了,他方才停笔休息。这时天已经蒙蒙亮,公鸡也已经报晓了。嫂子心疼竺可桢,质问竺可材为何对年幼的弟弟如此严厉,把他累坏了怎么办。竺可材感到委屈:“我没有逼迫他熬夜啊,是他自己写不好就不肯睡觉,怎么能怪我呢?”

竺可桢不但热爱学习,还特别喜欢思考。他经常在窗前或门外看落雨,对从天而降的雨滴充满了好奇心。一次,他正数着从房檐溅落的雨滴,忽然发现水滴恰好落到门前石板上的一排小坑里。他不明白水坑是怎么来的,立刻虚心向母亲求教。母亲循循善诱地说:“这就是‘水滴石穿’,雨滴的力量虽小,但是长年累月地滴下来,也能把坚硬的石板滴出一个小坑来。孩子,那石板上的小坑就是雨滴滴出来的。读书、做人也要有这种‘水滴石穿’的精神,锲而不舍地坚持,终有一天会有回报的。”竺可桢领悟了母亲的话,从此更加刻苦地学习,并把“水滴石穿”当成了自己的座右铭。

竺可桢学习用功,意志坚韧,可惜长得过于文弱,遭到同学们的嘲笑。一次,几个同学表情怪异、嬉皮笑脸地从他身旁经过。一位同学讽刺道:“就你这副骨头架子,遇到台风就会被刮到天上去。”另一位同学接茬道:“小矮子,可怜又可笑,依我看,他活不过20岁。”竺可桢听了这些嘲讽的话,气愤不已。他真想好好教训他们一番,但最终还是忍住了,他想同学嘲笑自己固然不对,但谁让自己这么孱弱呢,将来要成为国家的栋梁之材,一定得有个强壮的好身体。竺可桢说到做到,连夜拟写了一份强身健体的详细计划,又把六字格言“言必行,行必果”贴在家里最显眼的地方,时时刻刻督促自己锻炼身体。自此,竺可桢每天听到鸡鸣就起床到校园里跑步、练剑、做早操,无论刮风下雨从未间断过。

他的这种持之以恒的精神最终有了回馈,长大以后,他没有变成一个病获恹的读书人,而是成为了一名精神饱满的学者,并顺利通过了游美学务处的考试,成功深造成了一位卓越的气象学“水滴石穿”的座右铭伴随了竺可桢的一生,无论是在学习上、身体锻炼上,还是日后的工作中,那种坚持到底的信念和始终如一的精神让他终身受益。竺可桢有写日记的习惯,直到他去世为止。这个习惯坚持了38年零37天,日记详细记载了天气、风向风力,还有花谢花开、湖水结冰、柳絮飘飞、冬去春来等自然现象。这些日记都是竺可桢科学观察工作的一部分,它们为中国的气象学研究积累了大量宝贵的资料,使他成为我国近代气象学领域的奠基人。

竺可桢的求学故事体现的是一种专注和持之以恒的精神。我国自古就有磨杵成针、水滴石穿的典故,这种坚持不懈、奋斗不止的精神是我国无数大学问家学有所成的秘籍。