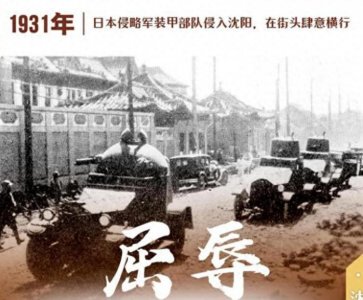

为何说“原子弹下无冤魂”?看看当时日本女性的行为,你就明白了

为何说“原子弹下无冤魂”?看看当时日本女性的行为,你就明白了

日本明治维新后虽然实现了工业化转型,但女性地位依然低下。这种状况一直持续到侵华战争爆发。战争,意外地成为了日本女性谋求"解放"的契机。只不过,这种"解放"的方向却让人不寒而栗。

"国防妇女会"的成立,标志着日本女性开始全面介入战争。当男人们奔赴前线时,整个日本的军工生产几乎都落在了女性肩上。她们不分昼夜地在流水线上赶工,有的甚至不惧危险下到煤矿。这些看似柔弱的女性,硬是扛起了战争后勤的大梁。

更让人瞠目的是,在军国主义的熏陶下,嫁给军人成了日本女性最崇高的追求。已婚妇女们争相鼓动丈夫儿子去参军,仿佛这是无上的光荣。这种疯狂的"军国荣誉感",直接推动了日本兵源的持续扩张。

有些女性的行为更是突破了道德底线。她们主动充当慰安妇,美其名曰为军队分忧。还有人甘愿当间谍,混入中国政府窃取情报。这些举动令人不寒而栗,却也印证了她们对军国主义的疯狂追随。

战争末期,当美军准备登陆日本本土时,日本女性的表现更是惊人。在天皇和政府的煽动下,她们抄起武器,有的甚至绑上炸药包准备与美军同归于尽。这哪里还是手无寸铁的平民?分明是被军国主义洗脑的狂热分子。

日本投降后,这些女性继续以"牺牲"的方式为国效力。她们被派去"安抚"美军,为日本求得宽大处理。即便如此屈辱的差事,她们也毫无怨言地接受了。

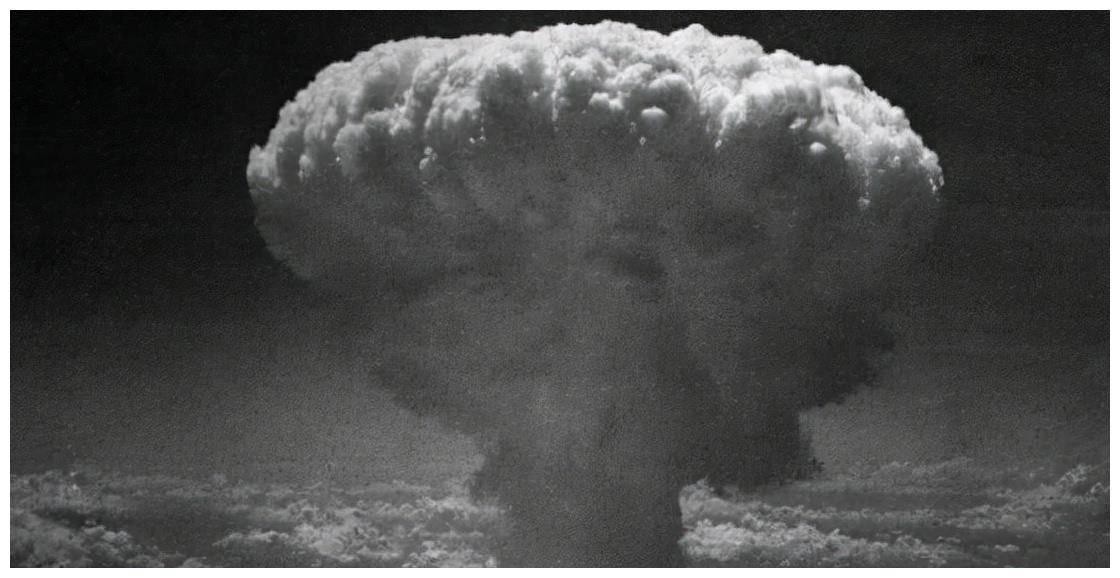

美军投放原子弹前,曾向广岛、长崎投下630万份传单,警告平民撤离。但在军国主义的蛊惑下,几乎无人听从。最终的惨剧,与其说是美军的残酷,不如说是军国主义给日本人民带来的灾难。

日本女性的遭遇,堪称军国主义对人性扭曲的典型案例。她们从传统社会的弱势群体,变成了战争机器的狂热支持者。这种转变,不仅没有带来真正的解放,反而让她们沦为了侵略战争的帮凶。

小学女生的课本里,充斥着"为天皇效忠"的内容。女孩们从蹒跚学步起就被灌输"大和抚子"的观念——所谓完美的日本女性形象。这种教育让她们从小就以服从为美德,把个人意志完全融入国家意志中。

街坊邻里间还流传着这样的说法:"生男孩是为天皇养士兵,生女儿是为天皇养军妈。"日本妇女们引以为傲,把培养下一代战士当成了人生的最高追求。家里要是能出个军人,那可是比中了彩票还让人高兴。

1937年,日本政府搞了个"国民精神总动员运动"。街头巷尾到处都是"一亿一心"的标语。妇女们更是疯狂响应,组织各种"节约会"。她们把省下来的钱都捐给了军队,美其名曰"献给皇军的一针一线"。

有意思的是,这些女性在战时还玩起了"时尚"。穿军服款式的和服成了潮流,戴白手套、留短发更是标配。她们觉得这样才够"军国气质",够"爱国"。现在看来,这种疯狂简直让人哭笑不得。

战争期间,日本女性还有个特别的任务——织"千人针"。这是一种护身符,要集齐一千个女人每人缝一针。大街上经常能看到女人们排着长队给士兵缝这玩意儿。她们坚信这能保佑士兵平安,殊不知送去的其实是催命符。

日本女性的狂热程度令人咋舌。有个叫山口智惠子的女人,丈夫战死后不仅不伤心,反而在街上放烟花庆祝,还说这是"光荣的玉碎"。这种扭曲的价值观,在当时的日本简直就是标配。

战争后期物资紧缺,日本女性更是玩起了"代用品运动"。茶叶没了就用树叶泡,布料少了就把和服改军装。她们把这种窘境美化成"克己奉公",美其名曰"战时美德"。

军国教育把日本女性培养成了"战争机器的零件"。她们放弃独立思考,完全服从国家意志。这种疯狂的状态,直到原子弹爆炸才被现实打醒。

打个比方,这些女性就像是被控制的机器人,输入什么指令就执行什么动作。她们的思维模式完全被军国主义所控制,失去了作为个体的独立判断能力。

日本投降后,美军调查发现一个有趣现象:很多日本妇女仍然保持着战时的习惯。她们会把家里最好的东西收起来"留给将来的军人用",仿佛战争随时会重新开始。这种根深蒂固的军国意识,一时半会儿还真改不了。

真实历史远比想象更魔幻。这些披着和服的日本女性,内心深处早已穿上了军装。她们用看似柔弱的外表,掩盖着内心的疯狂。这种扭曲的爱国方式,最终害人害己。

老百姓常说:"疯狂是会传染的。"日本女性的经历就是最好的例证。她们从温柔贤淑的大和抚子,变成了战争机器的狂热分子。这种转变,恐怕连她们自己都始料未及。

日本战败后,这些曾经狂热的女性们突然变得沉默。她们把军装换回和服,仿佛什么都没发生过。人性就是这么奇妙,疯狂来得快,去得也快。