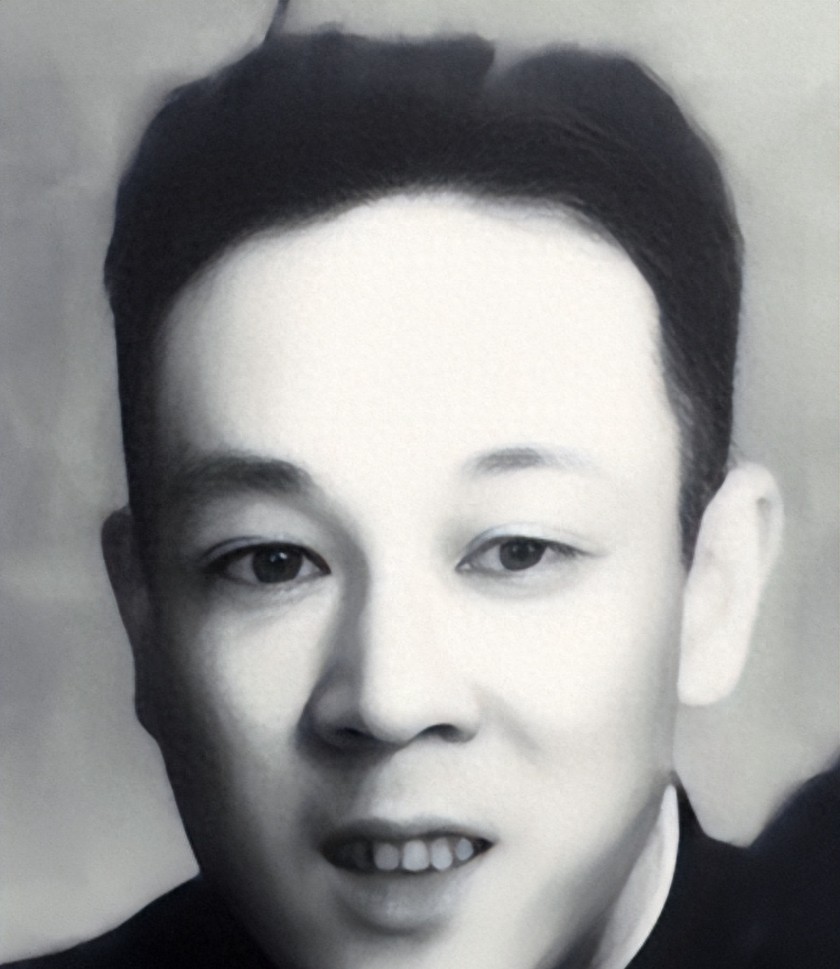

朱德之子朱琦:27岁负伤残疾,30岁未婚,贺龙霸气出面娶一生挚爱

朱德之子朱琦:27岁负伤残疾,30岁未婚,贺龙霸气出面娶一生挚爱

朱德之子朱琦:27岁负伤残疾,30岁未婚,贺龙霸气出面娶一生挚爱

世人皆知朱德元帅是我军开国十大元帅之首,可谁又知他那英勇善战的儿子朱琦,却在战场上留下了终身遗憾。1943年,一颗榴弹的爆炸,不仅夺走了这位27岁战士的健康,更摧毁了他追随父亲脚步的梦想。从此,这个昔日英姿勃发的青年,成了一个终日郁郁寡欢的残疾军人。

然而,命运总是充满戏剧性。当所有人都为这个伤心的年轻人担忧时,一位铁骨铮铮的军中汉子挺身而出,用他独特的方式,不仅为朱琦牵线搭桥,更是让这个失意的青年重获新生。这位军中汉子,究竟是如何让朱琦重拾信心?他又用了什么独特的方式,让这对有情人终成眷属?

一、战火纷飞中的出生

1916年的云南,正值军阀混战时期。朱德作为滇军的一员,整日奔波于战场。这一年,他的妻子萧菊芳刚刚怀孕,按理说应该安心在家养胎。可战事紧急,一纸调令让朱德不得不离开云南,奔赴前线。

"夫君若去前线,我便随军同往!"萧菊芳的这句话,让朱德既感动又为难。那个年代的军营,可不是待产妇女该去的地方。可萧菊芳心意已决,朱德只得带着妻子一同上路。

就这样,在颠簸的马车上,在简陋的军营里,萧菊芳硬是挺着大肚子,跟随部队辗转千里。终于在一个寒冷的冬日,在滇军驻扎的营地里,朱琦呱呱坠地。

当时的军营条件十分艰苦,一间临时搭建的木板房就是产房。没有医生,只有几个老兵帮着接生。朱德守在门外,听着里面传来的啼哭声,这位在战场上百战百胜的将领,此刻却紧张得手足无措。

"是个大胖小子!"接生的老兵兴奋地报喜。朱德赶紧冲进屋内,只见萧菊芳满头大汗,怀中抱着一个皱巴巴的婴儿。朱德小心翼翼地接过孩子,给他取名"琦",寓意着这个在军营中出生的孩子能够像美玉一样珍贵。

可战争的残酷很快就给这个幸福的家庭蒙上了阴影。长期的颠簸行军和恶劣的生活条件,严重损害了萧菊芳的身体。从朱琦出生那天起,她的身体就每况愈下。

军营里没有像样的医生,也没有足够的药品。朱德看在眼里,急在心上,可战事频繁,他根本无法带着妻儿返回后方就医。萧菊芳却从不抱怨,依然坚持照顾年幼的朱琦。

朱琦刚满三岁时,一场重病夺走了萧菊芳年轻的生命。临终前,她将朱琦托付给身边的战友,希望能有人帮着照看这个孩子。这一别,竟成了母子永诀。

不久后,经过战友介绍,朱德迎娶了陈玉珍为妻。陈玉珍是个善解人意的女子,二话不说就接过了照顾朱琦的重担。她把朱琦带回四川老家,给这个失去母亲的孩子一个安定的生活环境。

可是好景不长,1927年的一天,陈玉珍在街上看到了通缉朱德的告示。为了保护朱琦的安全,她立即带着孩子离开了家,躲到了偏僻的乡下。从此,父子俩失去了联系,直到十年后才重逢。

二、寻父路上的转折

1937年,卢沟桥事变爆发,中华大地战火连天。在云南,国民党政府开始大规模征兵,21岁的朱琦也被卷入这场战争的洪流之中。那时的朱琦,对从小只闻其名未见其面的父亲充满向往,却不曾想到命运会让他穿上与父亲对立阵营的军装。

在国民党军队里,朱琦被编入滇军某部。这支部队的统帅正是当时云南的实力派军阀龙云。龙云虽然站在国民党一边,但他与朱德却有着不解之缘。早年间,两人都在云南陆军讲武堂共过事,也曾并肩作战。

一次例行军事会议上,龙云无意间得知了朱琦的身份。这位老将军立即想起了昔日的战友朱德,当即派人暗中打探消息。经过多方查证,确认眼前这位年轻士兵,正是朱德的独子。

龙云深知这个消息的分量。他找了个由头,将朱琦调到自己的身边当勤务兵,一面暗中保护这个年轻人的安全,一面通过秘密渠道向延安传递消息。

消息传到延安,朱德立即找到了周恩来。周恩来作为我党的外交专家,与国民党方面有着诸多联系渠道。他立即开始筹划营救计划,决定利用国共合作抗日的机会,将朱琦接到延安。

周恩来派出的联络员找到了龙云,以"加强双方合作"为名,提出希望能有更多的年轻军官到延安交流学习。龙云心领神会,立即推荐了朱琦作为交流人选。

就这样,在1938年的一个深夜,朱琦跟随联络员悄悄离开了云南,踏上了北上延安的路途。一路上,他们避开敌人的耳目,辗转多地,终于在半个月后抵达了延安。

当朱琦站在延安的土地上时,距离他与父亲上次分别,已经整整过去了十一年。那是一个晴朗的早晨,在杨家岭的一间窑洞前,父子相见的场面让在场的同志们都热泪盈眶。

这次重逢,朱琦向父亲道出了这些年来的经历。虽然长期分离,但继母陈玉珍始终在他耳边讲述着父亲的故事。朱琦早已把父亲当作自己的榜样,一直梦想着能够追随父亲的脚步。

在延安,朱琦第一次向组织递交了入党申请书。他主动请缨要求上战场,要用实际行动证明自己是一名合格的革命战士。组织考虑到他的实际情况,决定先送他到中央党校学习,为今后的战斗生活打下坚实基础。

这一年里,朱琦在党校刻苦学习,既补充了理论知识,又接受了严格的军事训练。很快,一个全新的战场在等待着这位年轻的战士,而他也即将用自己的热血,书写属于自己的战斗传奇。

三、铁血战场的悲欢

从党校毕业后,朱琦被派往华北前线。他主动请缨加入了一支战斗部队,开始了他真正的军旅生涯。在这片战火纷飞的土地上,这位朱老总的儿子没有丝毫倚仗身份之意,而是从最基层的战士做起。

1942年初,朱琦参加了他的第一场战斗。那是一次破袭敌军据点的行动,他所在的小分队负责突击任务。当时敌人的火力很猛,战友们一时难以前进。朱琦二话不说,抱着一捆手榴弹,猫着腰冲向敌人的火力点。他一口气扔出三颗手榴弹,成功压制了敌人的火力,为突击部队开辟了通道。

这次战斗中的表现,让朱琦很快在部队里出了名。指导员在战后的总结会上专门表扬了他的勇敢行为。但朱琦并没有因此骄傲,反而更加刻苦训练,经常是别人休息时,他还在练习投弹。

1942年下半年,朱琦又在一次伏击战中立下战功。当时,敌军的一支辎重队正经过我军设伏的山谷。按照计划,要等敌军完全进入伏击圈才能动手。可就在这时,一个放哨的敌兵发现了我军的踪迹。千钧一发之际,朱琦抄起身边的捷克式机枪,对着敌群就是一梭子弹,当场击毙了三名敌军,打乱了敌人的部署,使得这次伏击战取得了全胜。

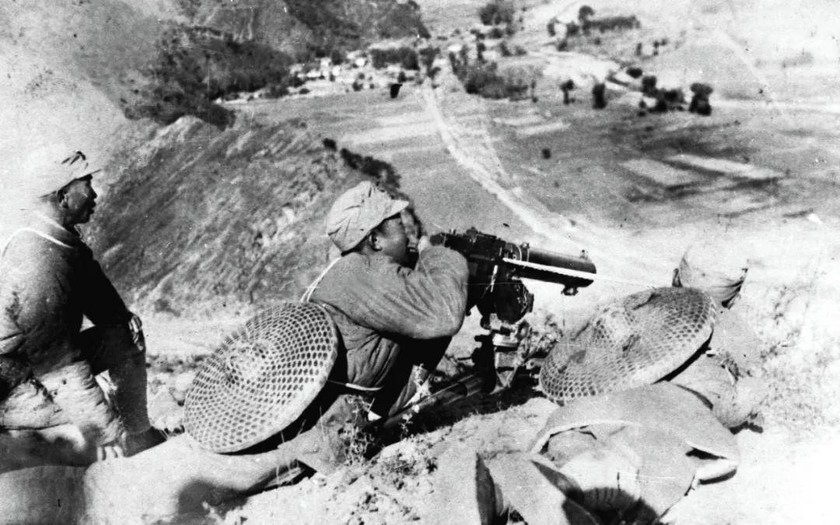

然而,战场无情。1943年春天的一场战斗,彻底改变了朱琦的人生轨迹。那天,部队接到命令要夺取一处战略要地。敌人在高地上构筑了坚固的工事,火力配置十分严密。

战斗进行得异常激烈,朱琦所在的突击队一次次向敌阵地发起冲锋,又一次次被打了回来。就在第三次冲锋即将到达敌人阵地时,一枚榴弹在朱琦身边爆炸。巨大的冲击波将他掀翻在地,几块弹片嵌入了他的左腿。

"快撤!有敌人增援部队来了!"战友们的喊声传来。但朱琦咬着牙说:"我还能打,给我一支枪!"可他试图站起来的时候,这才发现左腿已经完全失去知觉。最后,战友们不顾他的反对,强行把他抬下了战场。

当地的野战医院条件有限,医生们尽了最大努力,总算保住了朱琦的性命。但由于伤后处理时间过长,他的左腿神经严重受损,即便经过长期治疗,也只能留下终身残疾。

这个打击对年仅27岁的朱琦来说无疑是巨大的。这意味着他再也不能冲锋陷阵,永远告别了战场。组织上考虑到他的情况,将他调离了前线,安排到后方工作。从此,这位曾经英勇善战的战士,只能拄着拐杖,一瘸一拐地走路。

这段时间里,朱琦很少说话,整日把自己关在房间里。就连最爱吃的红烧肉端到面前,也是动都不动。组织上派来的心理医生多次找他谈心,但收效甚微。朱德和陈玉珍得知消息后,决定要想办法帮助这个饱受打击的儿子重新振作起来。

四、情路坎坷显真情

1944年的春天,经过同志们的介绍,朱琦认识了在延安工作的赵力平。赵力平是陕西一个普通农民的女儿,在延安女子大学学习期间,因为成绩优异被分配到机关工作。

两人第一次见面是在一次文艺晚会上。那天,朱琦拄着拐杖坐在后排,赵力平正好被安排在他旁边的座位。晚会结束后,赵力平主动帮朱琦整理掉落的外套,朱琦道谢时,两人的目光不期而遇。

此后,两人常在机关食堂偶遇。赵力平总是默默地帮朱琦端饭盛菜,从不因为他的身份而特殊对待。渐渐地,朱琦发现自己开始期待每天的午饭时光。

可好景不长,一些流言蜚语开始在延安传开。有人说赵力平是攀附权贵,想傍上朱家;也有人说朱琦是残疾人,配不上赵力平。这些话传到两人耳中,让原本逐渐升温的感情蒙上了一层阴影。

朱琦开始刻意躲着赵力平,连吃饭都改在了另一个食堂。赵力平也不再主动找朱琦说话,只是远远地看着他独自一瘸一拐地走过。

这种情况引起了贺龙的注意。作为朱德的老战友,贺龙对朱琦的情况一直很关心。通过调查了解,贺龙发现两个年轻人都对对方有好感,只是被外界的声音所困扰。

1946年初的一天,贺龙把朱琦和赵力平同时叫到了办公室。当时贺龙正是两人的上级领导。只见贺龙把公文一推,开门见山地说:"你们俩的事情,我都了解了。感情的事,不能让外人说三道四就动摇。"

贺龙接着说:"朱琦同志,你是因为自己的伤残在犹豫?革命战士负伤是光荣的!赵力平同志,你是担心别人说闲话?真心相爱,何必在意外人眼光!"

见两人都低着头不说话,贺龙一拍桌子:"好!不说话就是默认了。这样,我来给你们当媒人。咱们现在就把日子定下来,我这就给朱老总打电话!"

贺龙雷厉风行的作风,让两个年轻人都愣在当场。还没等他们反应过来,贺龙已经拿起了电话:"喂,朱老总吗?是我,贺龙啊!你儿子的终身大事有着落了......"

就这样,在贺龙的撮合下,一对有情人终于冲破世俗的眼光,走到了一起。婚礼就在延安举行,朱德和陈玉珍专程从前线赶回来参加。当天,贺龙作为媒人主持婚礼,整个延安的同志们都为这对新人送上了最真挚的祝福。

五、浴火重生续华章

新中国成立后,朱琦迎来了人生的新篇章。1948年,组织考虑到他的身体状况,把他调到了石家庄铁路局工作。从一名战士到火车司机,这个转变对朱琦来说并不容易。

第一天走进机车室的时候,那些复杂的操纵杆和仪表盘让这位前线老兵有些手足无措。但朱琦很快就投入到了新的工作中,跟着老师傅学习驾驶技术。他常说:"开火车和打仗一样,都需要细心和胆识。"

铁路局的同事都不知道他是朱德的儿子,只当他是一个普通的转业军人。朱琦也从未提起自己的身世,而是把全部精力都投入到了工作中。很快,他就成了机务段里技术最好的司机之一。

在石家庄工作期间,朱琦和赵力平的生活也渐入佳境。赵力平在当地一家银行工作,两人的工资加在一起,足以让全家过上安稳的日子。1949年,他们的第一个孩子出生了,是个男孩,取名朱和平。此后几年,他们又添了四个孩子,三男一女,家里充满了欢声笑语。

1952年,组织决定把朱琦调到天津铁路局机务段工作。这是一个更重要的岗位,负责京津线路的重要运输任务。朱琦二话不说,带着全家搬到了天津。

在天津的岁月里,朱琦依然保持着军人的作风。每天天不亮就起床,检查机车状况,从未延误过一趟车。即便是腿伤发作的时候,他也坚持工作,说:"革命战士要有革命战士的样子。"

1960年,朱琦的大儿子朱和平考入了军校,成为了一名军人。几年后,二儿子朱全华也追随哥哥的脚步,穿上了军装。看着两个儿子穿上军装的那一刻,朱琦拄着拐杖,挺直了腰板。

朱德每次来天津视察工作,都会抽空去看望儿子一家。有一次,朱德专门去了机务段,看到儿子开着火车稳稳当当地进站,老人家站在站台上,眼里泛着光。

赵力平一直是朱琦最坚强的后盾。这些年来,她不仅要照顾五个孩子,还要照顾经常腿疾发作的丈夫,却从未抱怨过一句。在同事们眼中,这对夫妻是机务段里最让人羡慕的模范夫妻。

到了1970年代,朱琦已经是天津铁路局的老职工了。他培养了一批又一批年轻的火车司机,被大家亲切地称为"老朱师傅"。那些年轻人都说,老朱师傅虽然腿脚不便,但开起火车来,比谁都稳当。

1978年,朱琦的小儿子也参了军。至此,他的三个儿子都成为了军人,用自己的方式传承着父辈的革命精神。这一年,朱琦站在天津站的站台上,看着自己最小的儿子踏上了开往军营的列车。