司马南为什么又叫“司马夹头”?

司马南为什么又叫“司马夹头”?

一、“司马夹头”的由来。

“司马夹头”这一外号源于2012年春节期间的荒诞事件。当时,以“反伪科学斗士”自居的司马南在美国华盛顿肯尼迪机场搭乘扶梯时,因好奇扶梯与墙壁的夹角结构,竟将头部伸入夹缝中观察,结果被正在运行的扶梯夹住头颈,导致受伤住院。这一事件被曝光后,迅速引发网友群嘲。

夹头

网友调侃其行为“既蠢又矛盾”:一方面,司马南长期以“反美斗士”形象示人,痛斥美国制度腐朽;另一方面,他不仅频繁赴美,甚至因“缺乏常识”在美国公共场所闹出笑话。这种言行不一的反差,让“司马夹头”成为其标志性标签,更被解读为“反美是工作,赴美是生活”的具象化讽刺。

夹脖子

这一事件不仅暴露了司马南对西方社会实际认知的匮乏,更成为其“双面人生”的象征。此后,“夹头”一词被广泛用于形容那些表面立场激进、实则投机牟利的“两面派”人物。

二、“反美生意”的流量密码:煽动情绪与收割红利。

司马南的“反美”人设本质是一场精心策划的流量生意。他深谙互联网时代的情绪传播规律,通过以下手段构建“爱国生意”版图:

1. 制造对立,煽动民粹。

司马南将复杂的社会议题简化为“敌我矛盾”,例如将企业家污名化为“资本家”、将文艺创作贬为“抹黑祖国”、将海外资产等同于“叛国证据”。这种二元对立叙事迎合了部分群体的认知局限,通过激发愤怒与焦虑收割流量。例如,他连篇累牍攻击联想、柳传志、马云、莫言等公众人物,以“揭黑斗士”自居,实则通过制造争议保持热度。

2. 垄断话语,塑造权威。

他自诩为“正义代言人”,以“爱国”为名垄断道德解释权。任何与其观点相左者,轻则被扣上“跪舔西方”的帽子,重则遭人肉围攻。这种霸权逻辑使其粉丝群体形成封闭的信息茧房,进一步巩固其“意见领袖”地位。

司马南

3. 流量变现,利益至上。

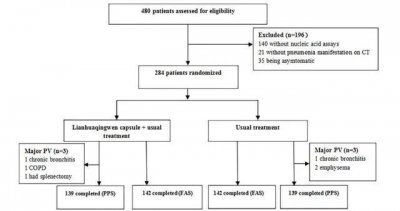

据统计,司马南全平台粉丝量超5000万,仅2019-2023年间,其通过流量分成、直播打赏等方式获利超4000万元。然而,他却在税务申报中隐匿收入、虚列成本,最终因偷税926.94万元被查处。这种“嘴上主义,心里生意”的操作,彻底揭穿其“爱国”面具的虚伪。

夹头

三、“赴美生活”的双面人生:房产、家庭与价值观撕裂。

司马南的“反美”表演与个人生活的割裂,是其“小人”本质的核心体现:

1. 美国房产与家庭定居。

早在2010年,司马南便以25.7万美元在加州购置房产。其妻儿长期定居美国波士顿,儿子更在当地接受教育。尽管他多次辩称“仅与朋友合买小房”“家人未移民”,但美国公开资料显示,其家族名下至少拥有5处房产。这种“骂美是工作,赴美是生活”的“精分”操作,被网友讽刺为“用反美口号赚人民币,用美元交美国房产税”。

司马南矛盾话语

2. 价值观的彻底崩塌。

司马南曾宣称“反对美国霸权”,却对美国的优质教育资源、生活环境趋之若鹜;他痛斥“资本家剥削”,却通过偷税漏税攫取巨额财富;他标榜“为民发声”,却从未为粉丝谋取实际利益。这种价值观的撕裂,暴露其“爱国”仅是谋利工具的本质。

3. 舆论翻车与人格破产。

2023年,司马南高调参加美国大使馆独立日活动,引发“精美”质疑;同年,94岁院士何祚庥直斥其为“口力劳动者”,揭露其“攻击民营经济”的投机性。随着偷税案曝光,其“屠龙少年终成恶龙”的形象彻底定格,粉丝群体亦陷入信仰崩塌的集体反思。

司马南

四、本质剖析:投机主义者的时代缩影。

司马南的崛起与坠落,是互联网流量经济与民粹主义合谋的典型样本。他的成功在于精准捕捉社会转型期的群体焦虑,将“爱国”异化为一场“舆论传销”:

1.投机性转型:从打假气功大师到抨击民营企业,其每一次“转身”均踩中舆论风口,本质是利益驱动的机会主义。

2.认知剥削:其粉丝多为三四线城市中缺乏独立思考能力的群体,司马南通过提供廉价情绪价值,将其转化为流量变现的“数字劳工”。

3.制度漏洞利用:偷税案中,其通过小微企业税收优惠等政策漏洞避税,暴露其对国家法规的蔑视。

司马南

五、最后总结:虚伪人设的必然崩塌。

司马南的“夹头”闹剧与偷税丑闻,不仅是个体道德的沦丧,更是某些“爱国生意”模式的必然结局。当“爱国”沦为流量工具,当“主义”掩盖利益算计,其崩塌早已注定。历史终将证明:真正的爱国者,无需声嘶力竭的表演,而应如鲁迅所言——“埋头苦干的人,拼命硬干的人,为民请命的人,舍身求法的人”,他们才是民族的脊梁。至于司马南之流,不过是时代洪流中一枚被流量反噬的投机符号罢了。