吴承恩:笔尖下的西游世界如何诞生?

吴承恩:笔尖下的西游世界如何诞生?

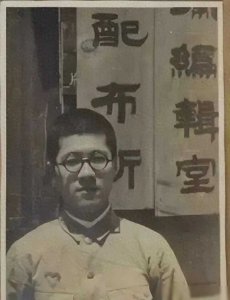

吴承恩出生于淮安府山阳县一个由学官沦落为商人的家庭 ,自幼便展现出超乎常人的聪慧。他对神话故事、野史奇闻有着浓厚的兴趣,常常沉浸其中,如痴如醉。在那个以科举为晋身之阶的时代,年少的吴承恩便立下志向,渴望通过科举考试,步入仕途,实现自己的抱负,光宗耀祖。

然而,命运似乎总爱与他开玩笑。尽管吴承恩才华横溢,文思敏捷,笔下的文章如行云流水,文采斐然,但在科举的道路上,他却屡遭挫折。多次参加乡试,他都名落孙山,满心的期待一次次化为泡影。这对他来说,无疑是沉重的打击。每次落榜后,他都陷入深深的自我怀疑与痛苦之中,看着身边的同窗好友纷纷高中,他的内心充满了失落和不甘。

多年的科举不顺,让吴承恩深刻体会到了世态炎凉。那些曾经对他寄予厚望的人,渐渐投来失望的目光;那些曾经夸赞他才华的人,也开始冷嘲热讽。但吴承恩并没有被这些挫折打倒,他在困境中不断反思,对社会现实有了更深刻的认识。他看到了科举制度的种种弊端,也看到了官场的黑暗与腐败,这些经历都为他日后的创作积累了丰富的素材。

直到中年,吴承恩才终于补得一个岁贡生,获得了进入官场的机会。然而,官场的生活并非他想象中的那般美好。在官场中,他处处碰壁,深感自己与周围的环境格格不入。他不愿意同流合污,不愿意为了迎合上司而放弃自己的原则,因此,他常常受到排挤和打压。在担任浙江长兴县丞期间,他因得罪了当地的豪族,被诬陷贪污,蒙冤入狱。虽然后来得以平反,但这段经历让他对官场彻底绝望。

官场失意的吴承恩,最终选择了辞官归隐。他回到家乡,过上了平静的生活。此时的他,已经历经了人生的风风雨雨,对世间的一切都看得更加透彻。在晚年的时光里,他将自己的全部精力都投入到了文学创作中,开始着手创作《西游记》。

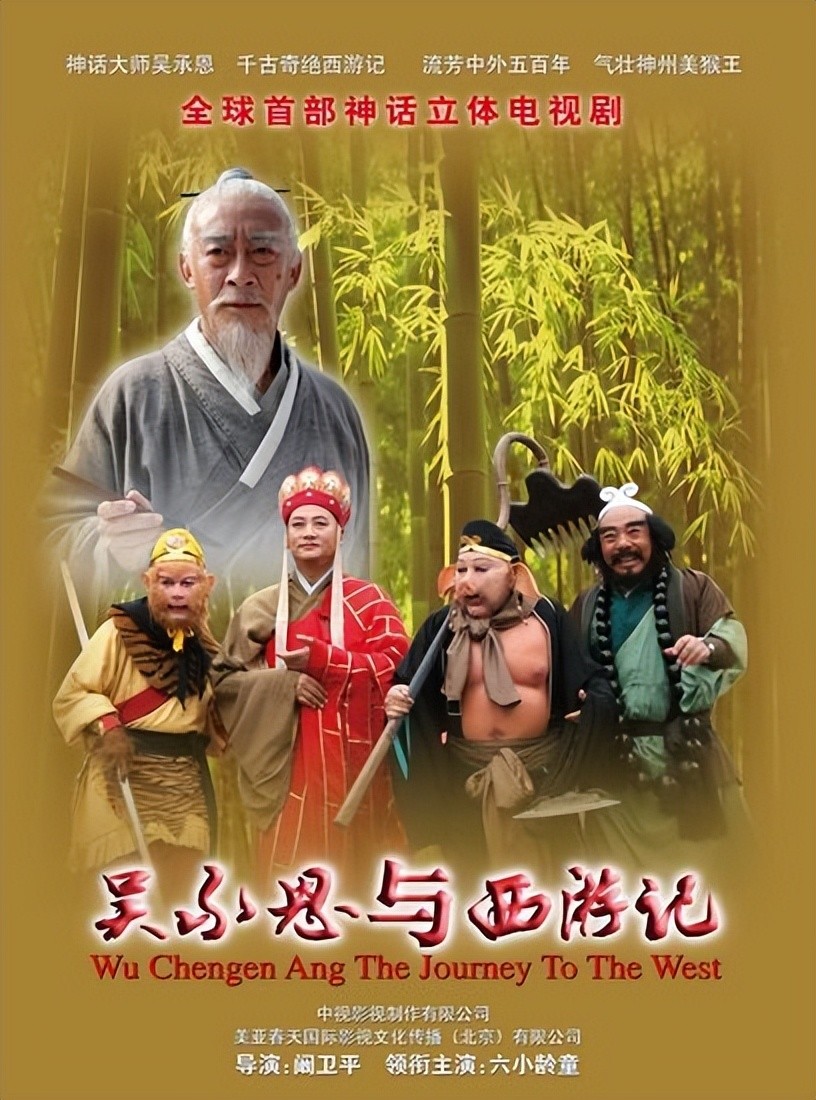

吴承恩生活的明朝中后期,是一个风云激荡、充满变革的时代,犹如一幅波澜壮阔的历史画卷,为《西游记》的创作提供了丰富而深厚的土壤。

明朝中后期,商品经济蓬勃发展,资本主义萌芽在江南地区悄然兴起。城市商业繁荣,市民阶层不断壮大,他们对文化娱乐的需求日益增长,通俗文学迎来了发展的黄金时期。《西游记》这种充满奇幻色彩、情节跌宕起伏的神魔小说,正好迎合了市民阶层的审美趣味,成为他们茶余饭后的精神食粮。在当时的城市中,书坊林立,《西游记》的手抄本和刻本广泛流传,人们争相传阅,它就像一颗璀璨的明星,照亮了人们的精神世界。

然而,在经济繁荣的背后,明朝中后期的政治却陷入了严重的腐败与黑暗之中。皇帝大多昏庸无能,沉迷于享乐,不理朝政。比如明神宗朱翊钧,在位后期长达三十年不上朝,导致朝廷内部矛盾重重,政治斗争激烈。官员们贪污受贿成风,卖官鬻爵现象屡见不鲜,官场黑暗无比。科举制度也逐渐沦为了权贵们谋取私利的工具,许多有真才实学的人被排挤在外,无法进入仕途。吴承恩自己就深受其害,他一生渴望通过科举实现自己的抱负,但却始终未能如愿。

这种政治上的腐败和不公,让吴承恩深感失望和愤怒,他将这些对现实政治的批判和讽刺融入到了《西游记》的创作中。书中的天庭,看似是一个神圣威严的地方,但实际上却充满了勾心斗角和腐败现象。玉皇大帝昏庸无能,面对孙悟空的大闹天宫,束手无策;天庭的神仙们也大多尸位素餐,只知道贪图享乐,对人间的疾苦漠不关心。这些描写,无疑是对明朝官场的一种辛辣讽刺。

在思想文化领域,明朝中后期也呈现出了多元发展的态势。程朱理学的统治地位受到了挑战,阳明心学逐渐兴起,强调个体的主观能动性和内心的自由。这种思想的转变,对人们的价值观和思维方式产生了深远的影响,也为吴承恩的创作提供了思想上的支持。吴承恩在《西游记》中,通过孙悟空这个角色,表达了对自由、平等的追求和对传统权威的挑战。孙悟空敢于反抗天庭的统治,不把神仙们放在眼里,他的这种叛逆精神,正是阳明心学思想的体现。

同时,明朝时期,佛教和道教盛行,民间流传着许多神话传说和宗教故事。这些丰富的文化资源,为《西游记》的创作提供了源源不断的灵感。书中的许多人物和情节,都与佛教、道教的故事和理念相关,如唐僧师徒四人西天取经的故事,就与佛教的修行和救赎观念密切相关;而太上老君、玉皇大帝等神仙形象,则来源于道教的神话体系。

吴承恩创作《西游记》,并非凭空想象,而是有着丰富的灵感来源,这些灵感如同涓涓细流,汇聚成了这部宏伟壮丽的文学巨著。

其中,玄奘取经的史实是《西游记》的重要创作基石。唐太宗贞观年间,高僧玄奘为了寻求佛法真谛,毅然踏上了西行之路。他从长安出发,穿越茫茫沙漠,翻过崇山峻岭,历经无数艰难险阻,最终抵达天竺(今印度)。在天竺,他潜心学习佛教经典,历时十七年,带回了大量的佛经,并将其翻译成汉文。玄奘的这次西行取经,不仅是一次宗教之旅,更是一次文化交流的壮举,对中印文化的交流与融合产生了深远的影响。他的事迹被记录在《大唐西域记》等书籍中,这些记载为吴承恩提供了丰富的素材和创作灵感。在《西游记》中,唐僧师徒四人的取经之路,在很大程度上借鉴了玄奘取经的史实,如他们所经历的九九八十一难,以及在途中所遇到的各种妖魔鬼怪、异域风情等,都能在玄奘的西行经历中找到影子。

除了史实,民间传说和神话故事也是吴承恩创作的重要灵感来源。在吴承恩生活的时代,民间流传着许多关于神猴、妖怪、神仙等的传说,这些传说充满了奇幻色彩和想象力,深受人们的喜爱。吴承恩从小就对这些民间传说和神话故事耳濡目染,它们在他的心中种下了奇幻文学的种子。比如,鲁迅先生认为,孙悟空的形象取自淮安当地的传说 “淮河水妖巫支祁”。巫支祁形似猿猴,金目雪牙,轻利倏忽,他的故事在民间广为流传,与孙悟空的形象和性格有着诸多相似之处。吴承恩巧妙地将这些民间传说和神话故事融入到《西游记》的创作中,经过艺术加工和再创造,塑造出了一个个生动鲜活的人物形象,如孙悟空、猪八戒、沙僧等,以及一系列精彩绝伦的故事情节,如大闹天宫、三打白骨精、火焰山借芭蕉扇等。

此外,中国传统文化中的儒释道思想也对《西游记》的创作产生了深远的影响。儒家思想强调 “仁、义、礼、智、信”,注重个人的道德修养和社会责任感。在《西游记》中,唐僧师徒四人在取经的过程中,始终秉持着善良、正义、忠诚等品质,不畏艰难险阻,努力完成自己的使命,这体现了儒家思想的影响。佛教思想强调因果报应、轮回转世和修行解脱,唐僧师徒四人西天取经的过程,实际上就是一个修行的过程,他们在历经磨难的同时,也在不断地领悟佛法,提升自己的修行境界。

书中的许多情节和人物形象,都与佛教的教义和理念密切相关,如孙悟空的紧箍咒,象征着对欲望的约束;唐僧的慈悲为怀,体现了佛教的仁爱精神。道教思想则注重人与自然的和谐相处,追求长生不老和超凡脱俗。《西游记》中的神仙世界、法术神通等,都受到了道教思想的影响。例如,太上老君是道教中的重要人物,他在书中被描绘为一个神通广大、精通炼丹术的神仙;孙悟空的七十二变、筋斗云等法术,也带有浓厚的道教色彩。

吴承恩将这些多元的灵感来源巧妙地融合在一起,创造出了一个丰富多彩、充满奇幻色彩的神魔世界。在这个世界里,既有现实生活的影子,又有超越现实的想象;既有对人性的深刻洞察,又有对宗教、哲学的思考和探索。

在创作《西游记》时,吴承恩犹如一位技艺高超的工匠,巧妙地将玄奘取经的史实、民间传说、神话故事以及儒释道思想等诸多元素进行精心的雕琢与融合,构建起了一个宏伟壮丽、奇幻无比的神魔世界。

吴承恩对以往的取经故事进行了大胆的创新和突破。他在前人创作的基础上,摒弃了简单的故事堆砌,而是以独特的叙事结构,将取经故事串联成一个有机的整体。在《西游记》中,他以唐僧师徒四人的取经之路为主线,沿途设置了九九八十一难,每一难都充满了挑战和惊险,同时又与前后的情节紧密相连,环环相扣,使整个故事充满了紧张感和节奏感。例如,在 “三打白骨精” 这一情节中,白骨精为了吃到唐僧肉,先后变幻成村姑、老妇和老翁,企图欺骗唐僧师徒。孙悟空凭借着火眼金睛,识破了白骨精的诡计,三次将其打死。

然而,唐僧却误以为孙悟空滥杀无辜,将他赶走。这一情节不仅展现了孙悟空的勇敢和机智,也揭示了唐僧的善良与固执,同时还为后续的故事发展埋下了伏笔,如孙悟空离开后,唐僧被妖怪抓走,猪八戒去请孙悟空回来营救等,使故事更加跌宕起伏,引人入胜。

吴承恩还运用了丰富的想象和夸张的手法,为读者呈现出了一个光怪陆离、神奇绚丽的世界。在这个世界里,有神通广大的神仙,如能七十二变的孙悟空、拥有定海神针的东海龙王;有法力高强的妖怪,如会三昧真火的红孩儿、拥有芭蕉扇的铁扇公主;还有各种奇珍异宝和神奇法术,如可以让人长生不老的人参果、能够日行十万八千里的筋斗云等。这些想象和夸张的元素,不仅极大地丰富了故事的内容,也满足了读者对奇幻世界的向往和好奇。比如,孙悟空的金箍棒重达一万三千五百斤,可大可小,能随意伸缩,既可以用来降妖除魔,又可以作为孙悟空的交通工具,这种神奇的设定充满了想象力,让人惊叹不已。

吴承恩在创作中还融入了自己的情感和对社会现实的批判。他通过对孙悟空等角色的塑造,表达了自己对自由、平等的追求和对传统权威的挑战。孙悟空敢于反抗天庭的统治,不把神仙们放在眼里,他的这种叛逆精神,正是吴承恩内心渴望打破束缚、追求自由的体现。同时,吴承恩也通过对天庭和地府等统治机构的描写,讽刺了当时社会的黑暗和腐败。在天庭中,神仙们贪图享乐,昏庸无能,对人间的疾苦漠不关心;在地府里,官官相护,贪赃枉法,无辜的人有冤难伸。这些描写都反映了吴承恩对当时社会现实的不满和批判,使《西游记》具有了深刻的思想内涵。

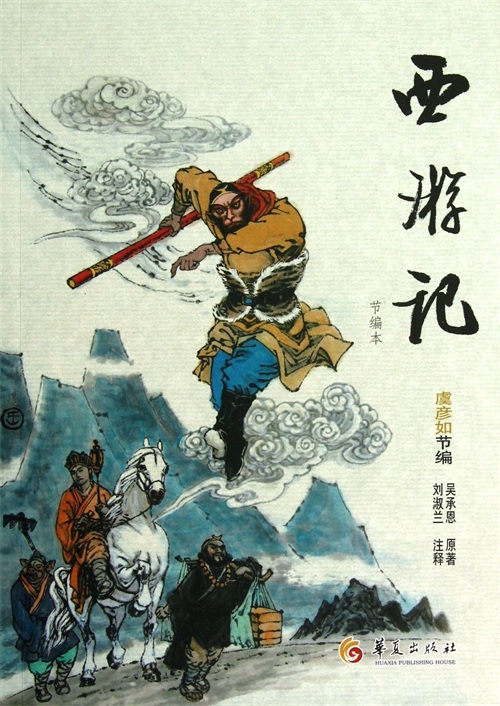

《西游记》一经问世,便如同一颗璀璨的星辰,在文学的天空中闪耀着永恒的光芒,对后世产生了深远而持久的影响。

在文学领域,《西游记》开创了中国神魔小说的新纪元,成为后世神魔小说创作的典范。它独特的艺术风格和丰富的想象力,为后世作家提供了无尽的创作灵感。许多神魔小说纷纷借鉴《西游记》的创作手法和元素,如《封神演义》《聊斋志异》等作品,都在不同程度上受到了《西游记》的影响。《封神演义》中构建的奇幻世界、众多的神仙妖怪形象以及激烈的神魔争斗情节,与《西游记》有着异曲同工之妙;《聊斋志异》虽然以鬼怪故事为主,但在奇幻元素的运用和对人性的刻画上,也能看到《西游记》的影子。《西游记》还对后世的英雄传奇、讽刺小说等文学类型产生了重要影响。

孙悟空等英雄形象的塑造,为后世英雄传奇小说中的英雄人物树立了榜样,他们的勇敢、智慧、正义等品质,成为了英雄人物的标配;而《西游记》中对社会现实的讽刺和批判,也为后世讽刺小说的发展提供了借鉴,如《儒林外史》《镜花缘》等作品,都以幽默诙谐的方式揭示了社会的种种弊端。

在文化领域,《西游记》已经成为中国文化的重要符号和象征,融入了人们的日常生活和民俗文化之中。书中的许多人物形象和故事,如孙悟空、猪八戒、唐僧等,家喻户晓,深入人心,成为了人们口口相传的经典。在民间,有许多与《西游记》相关的传说、故事和习俗。比如,在一些地方,人们会在春节期间表演西游记题材的戏曲、舞龙舞狮等节目,以祈求平安和吉祥;在一些寺庙中,也会供奉着孙悟空、观音菩萨等《西游记》中的人物形象,供人们参拜祈福。《西游记》还促进了中外文化的交流与融合。它被翻译成多种语言,传播到世界各地,让世界各国的人们了解到中国文化的博大精深。许多外国读者通过《西游记》,对中国的神话传说、宗教信仰、历史文化等产生了浓厚的兴趣,进一步推动了中国文化的国际传播。

在影视、动漫等艺术领域,《西游记》更是成为了取之不尽的创作源泉。自影视艺术诞生以来,以《西游记》为蓝本改编的影视作品层出不穷,如电视剧《西游记》《西游记后传》,电影《大闹天宫》《西游记之大圣归来》《哪吒之魔童降世》等。这些作品以不同的形式和风格,展现了《西游记》的魅力,深受观众喜爱。

其中,86 版电视剧《西游记》更是成为了经典之作,陪伴了一代又一代中国人的成长,其对原著的忠实还原和精彩演绎,让人们对《西游记》的故事有了更直观、更深刻的认识;动画电影《西游记之大圣归来》则以精良的制作和创新的改编,赋予了孙悟空这一经典形象新的生命力,激发了观众对国产动画的热情。在动漫领域,《西游记》的元素也被广泛运用。许多动漫作品以《西游记》为背景,创作了一系列精彩的故事,如日本的《西游记》、中国的《西行记》等。这些动漫作品通过独特的绘画风格和精彩的剧情,吸引了大量的粉丝,进一步扩大了《西游记》的影响力。