1946年沈崇案与战后中国司法主权抗争及民族觉醒

1946年沈崇案与战后中国司法主权抗争及民族觉醒

1946年12月24日晚,北平东单广场附近发生了一起震动全国的刑事案件。

北京大学女学生沈崇在独自前往电影院途中,遭到美国海军陆战队士兵皮尔逊与普利查德的尾随。

两人将沈崇强行拖入路边草丛,皮尔逊对其施暴。

途经的工人孟昭杰听到呼救后报警,警方三小时后抵达现场,当场逮捕尚未离开的皮尔逊。

医院检验报告与目击者证词均证实了犯罪事实,但依据当时中美签署的条约,美军在中国境内享有司法豁免权,案件须移交美方处理。

沈崇的特殊身份——清代重臣沈葆桢曾孙女,使事件迅速突破刑事案件范畴。

北平警方试图封锁消息,要求媒体不得报道,但民间舆论已如野火蔓延。

抗战胜利后滞留中国的美军多次引发治安纠纷,此次事件彻底点燃民众积怨。

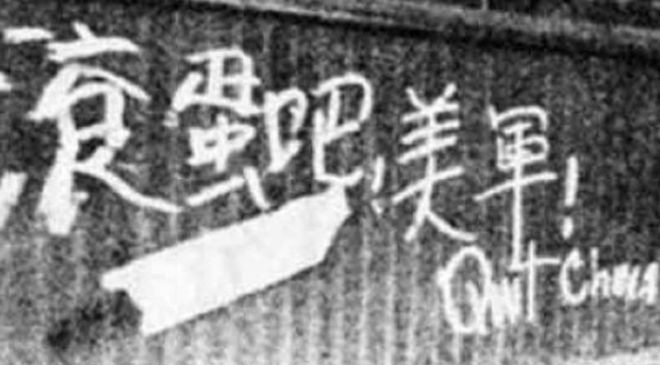

北平学生率先发起游行,上海、南京等地相继响应,全国五十余万学生加入抗议行列,要求严惩罪犯并驱逐驻华美军。

面对舆论压力,国民党当局采取矛盾策略。

中央社迟至案发一周后发布简讯,却以显著版面指责学生扰乱秩序。

北大校方更出现"非本校学生无需关注"的争议言论,部分报道暗示沈崇与美军存在不当接触,试图转移公众视线。

这些举措非但未能平息民愤,反而加剧民众对政府公信力的质疑。

案件进入美方司法程序后,蒋介石委派宋美龄介入处理。

她以个人身份探视沈崇并认作义女,同时向美方施压取得皮尔逊认罪书。

1947年1月,美军军事法庭在北平开庭审理,27名证人当庭指证,最终判处皮尔逊十五年监禁,普利查德十个月徒刑。

然而判决未及执行,美国海军法庭即以证据不足撤销判决,恢复皮尔逊军职。

此案暴露出国民政府外交困局。

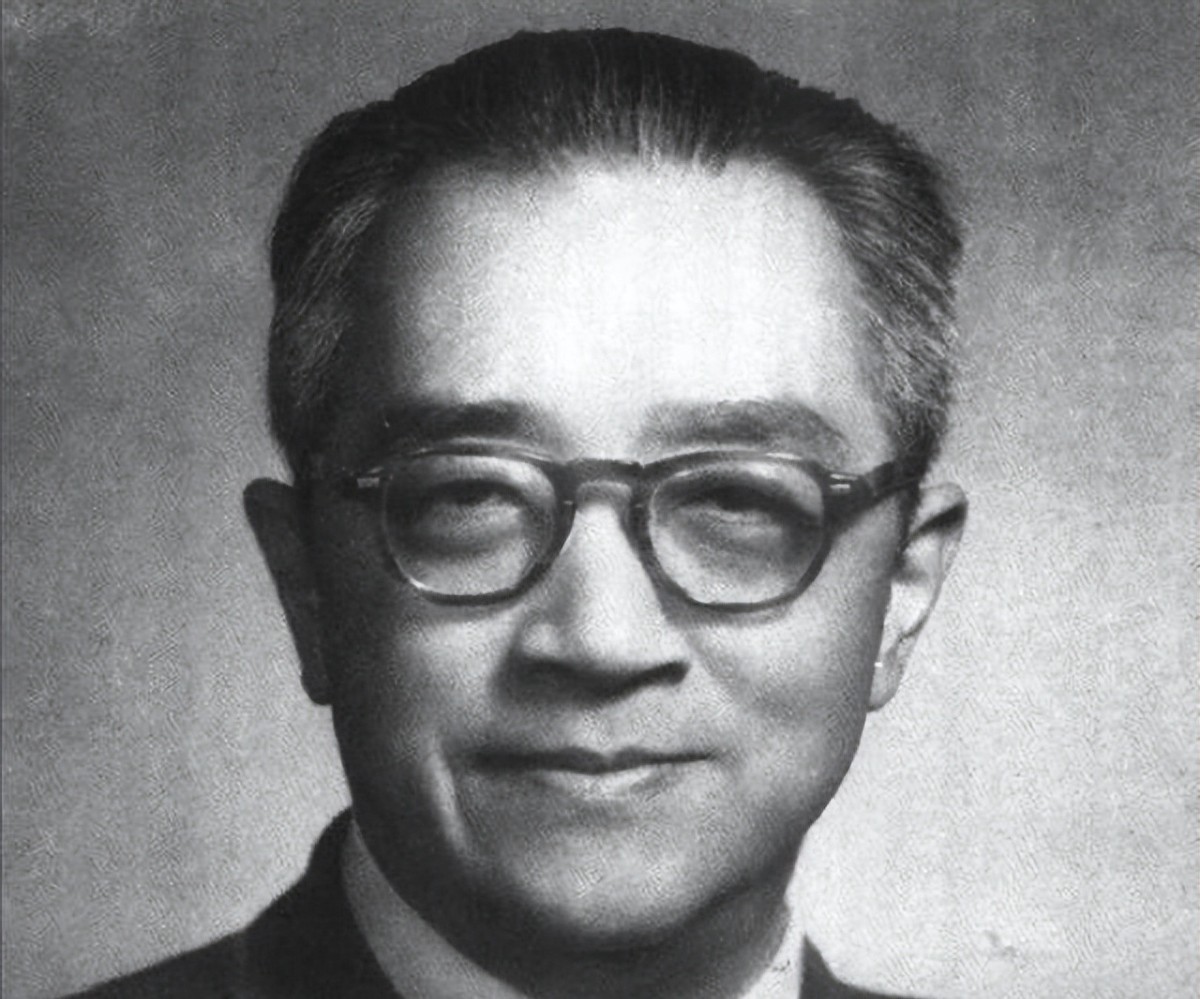

胡适等亲美人士主张信任美国司法体系,但美方最终裁决印证了治外法权庇护下的司法不公。

国民党在军事、经济全面依赖美援的背景下,既无力维护司法主权,又无法回应民众诉求。

事件导致反美情绪空前高涨,"美军撤离"成为全民共识,客观上加速了战后驻华美军撤退进程。

沈崇案成为近代司法主权缺失的典型案例,民众通过大规模抗争展现出觉醒的民族意识。

这一历史转折印证了国家实力与国民尊严的紧密关联,昭示着列强凭借武力威慑主导中国命运的时代走向终结。