光影颂祖国丨从镜头看海南变迁·海口五公祠

光影颂祖国丨从镜头看海南变迁·海口五公祠

光影颂祖国丨从镜头看海南变迁·海口五公祠

琼崖史志

光影变换,岁月如歌。

为庆祝中华人民共和国成立75周年,中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)特别推出《光影颂祖国丨从镜头看海南变迁》系列专题图片,用一组组新老照片的对比,讲述海南岛在时代变迁中蓬勃发展的故事,展现海南在经济、社会、文化等领域取得的显著成就。

这里的每一帧画面,都是海南人民不懈奋斗,追求美好生活的见证。

海口五公祠

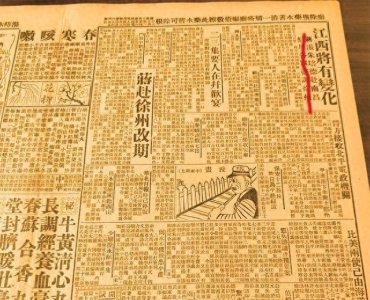

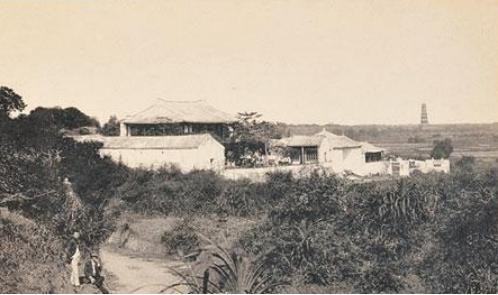

民国时期的“海南第一楼”五公祠。资料图

始建于宋朝的五公祠是海南历史最悠久、建制规模最大、馆藏文物最为丰富的古典寺庙园林景观建筑群。据传,北宋绍圣四年(1097年)六月,苏轼被贬海南岛,路过今美舍河边,发现此处有泉水,便指凿双泉,分别起名洗心、浮粟。民众感念苏轼善举,便在泉井之上建立林清亭和濯缨亭。三年后,苏轼遇赦北归重经此地,将两亭重新命名为浮粟亭和泂酌亭。后来,这两眼泉、两座亭成为五公祠内第一批纪念性园林景观。

清代光绪十五年(1889年),雷琼兵备道朱采主持建造“海南第一楼”,在原有“苏公祠”的基础上,增加唐代的李德裕以及宋代的李纲、赵鼎、李光和胡铨5位贬官作为纪念对象,“五公祠”正是因此而得名。五公祠是了解贬官文化和海南历史的独特窗口。

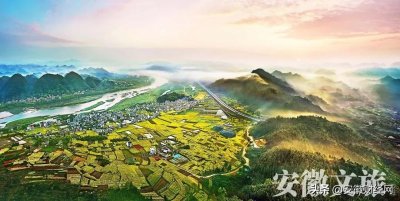

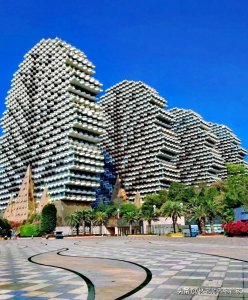

如今的五公祠,属全国重点文物保护单位,地处海口市东南方,东临海口市主干道海府路,占地面积66亩,拥有历史悠久的古建筑群,包括海南第一楼、学圃堂、观稼堂、东斋、西斋、苏公祠、泂酌亭、两伏波祠、拜亭、碑廊、洗心轩、粟泉亭、两庙等。

五公祠内楼阁参差、亭廊宛转、古木参天,近千年的文化积淀将其雕琢成为“琼台胜境”,引得无数海内外游人流连忘返。在历史的车轮中,由祭祀纪念到旅游观光,五公祠早已完成功能转型。

慢步五公祠,可以透过一砖一瓦、一井一木,细细品味海南历史文化。钱堃摄影

来源:中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)

整理:黄维

编辑:席秀琴